[學習經典·出訪巴基斯坦特刊]習近平:國雖大好戰必亡

| 2015-04-22 13:45:22??來源:光明網 責任編輯:唐麗萍 唐麗萍 |

分享到:

|

|

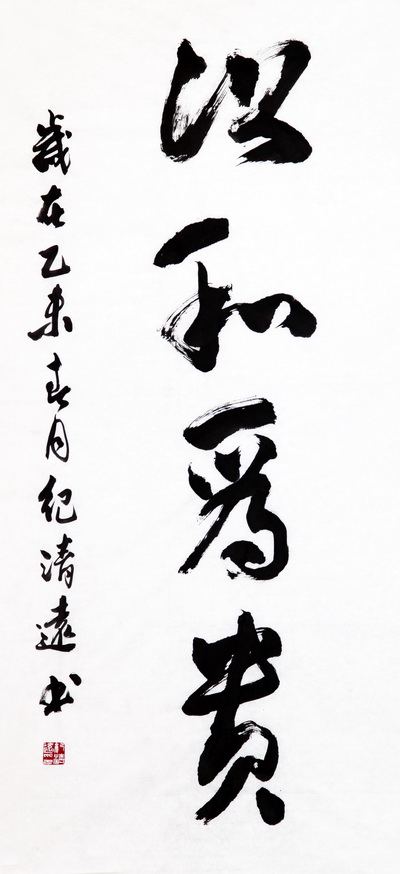

(二)以和為貴

以和為貴 紀清遠(書) “以和為貴”一詞,出自《論語》,原文說的是“禮之用,和為貴”,禮儀的使用,歸根到底是為了以禮求和、通過禮數秩序來和諧人與人之間的關系。我們常說中華民族是“禮儀之邦”,其實禮儀規范只是外在形式,真正的內在追求是以達成和諧為目的,“以和為貴”才是精神內核。 “和”的精神,融會在中國人的生命里,體現為三個層面的修習: 首先是自我的和諧,也就是身心和諧。“喜怒哀樂之未發謂之中,發而皆中節謂之和”,儒家教導人們從自我的情緒入手調和自身,讓喜怒哀樂之情表達得合理適度。自我修養,養性和情,修養為一個中正平和的人; 其次是人與人之間的和諧,也就是社會和諧。對于同道中人,要和睦相處;對于存異之人,要和而不同;對于家庭整頓,要家和萬事興;對于社會秩序,要禮樂和諧;對于國家治理,要和合偕習;對于國際相處,要和衷共濟。 第三是人與自然的和諧,也就是中國哲學 思想追求的最高境界“天人合一”(詳見“學習經典”系列天人合一篇),要求人類社會與自然世界之間的協調統一。 (三)國雖大,好戰必亡

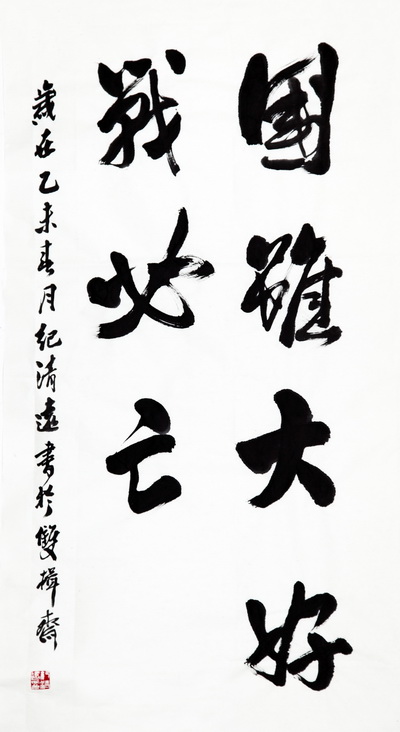

國雖大好戰必亡 紀清遠(書) 中國文化,是中和的文化、是涵容的文化,實在不是稱霸型的文化、進攻型的文化。“中”,表達 著一種不擴張不過分的原則;“和” ,體現著一種不好戰不爭霸的觀念。因為從來都是以大國形象擔當世界責任的中華文明深深懂得:“國雖大,好戰必亡。” 此語出自古代兵書《司馬法》,它提醒著很有可能會洋洋得意的大國民眾:即使國家再強大,如果喜歡爭戰逐利也必然走向滅亡。 這依然是一種對適中原則、對和平理念的守護。當國大業大、兵強馬壯的時候,非我莫屬、稱王稱霸的心理優勢不免同步膨脹,進而,就會很自然地順應起弱肉強食的叢林法則,對外擴張、威脅他國,成為順勢而為的思維慣性。——而此時,屬于文明的力道,才真正凸顯出來。 順從欲望本能而為,放任自流,那是動物天性的暴力遺存; 依照價值觀念而為,約束自我,才是人類文明的進步力量。 中華文明能成為世界唯一留存至今的古文明,就印證著這種文明的成熟和沉穩,成熟于能夠自我約束 、沉穩于懂得和平堅守。 有能力“國大好戰”,卻更有能力對自己說“國雖大,好戰必亡”,這才是使文明源遠流長的巨大能量場; 有本事向鄰國擴張、卻更有本事讓鄰國安和,有本事把他國奴役、卻更有本事使他國信服,這才是讓一種健康文化的本職,更是一種中正文明的本領。 這就不奇怪,為什么明明該是處心積慮于戰場籌謀的兵書,卻提出了反戰的主張。中國兵家,正是懷有這種“不戰而屈人之兵”的慎用兵戈的意識,才真正具備了“上兵伐謀”的軍事智慧,才真正尊重著保家衛國的沙場勇士,才真正禮敬著世界各國的社會文明,才是作用其中地構成了中國文化“以和為貴”的精神風貌和中華文明守中致和的頑強生命力。 子曰“吾道一以貫之”,和,是浸潤在中華文明歷史洪流中,承前啟后而一脈傳承、古今相襲而一以貫之,在過去堅持、在今天堅定、在未來持續堅守的一種精神力量。 |

相關閱讀:

- [ 04-22]習近平會見巴基斯坦總統侯賽因

- [ 04-22]習近平抵達雅加達出席亞非領導人會議

- [ 04-22]國內|習近平抵雅加達 出席萬隆會議60周年紀念活動 巴演講用典背后深意

- [ 04-22]習近平在巴基斯坦議會的演講(全文)

- [ 04-22]習近平在巴基斯坦議會的演講(全文)

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

2b6671b5-3aff-4aaa-bc3b-df392e1ebc30.jpg)

732684bd-5a16-46a0-bb5b-617e74564a9a.jpg)

5d22c920-21d1-4fae-8923-2c0d363d0670.jpg)

2ed594ad-211c-4601-92b6-c32dc8d3cd63.jpg)