制圖:蔡華偉

民間投資是穩增長、調結構、促就業的重要支撐力量。進入2016年,民間投資增速持續回落,自2012年有該統計數據以來首次低于全社會投資增速水平,頗為引人關注。民間投資怎么了?緣何增速持續放緩?怎樣才能更快些呢?

民間投資增速放緩

需求不旺、產能過剩、成本上升,一些企業能力不足,一些企業意愿不強

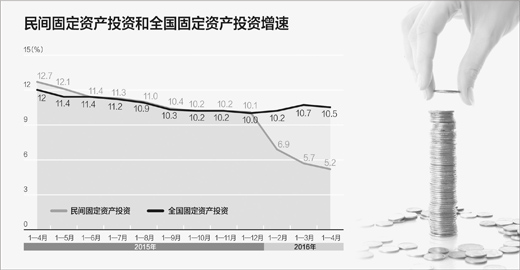

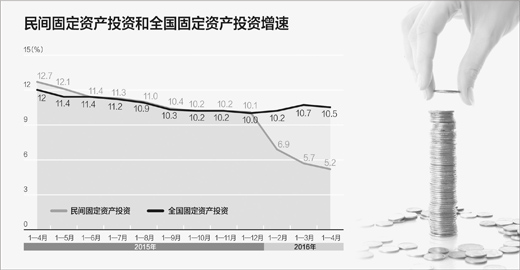

今年一季度,民間投資增速從去年同期的13.6%跌落至5.7%。前4個月,民間投資增速繼續回落到5.2%,比全部投資增速低5.3個百分點;占全部投資的比重為62.1%,比去年同期下降3.2個百分點。根據統計,自2012年以來,民間投資增速一般都會略高于投資的整體增速,民間投資在全社會固定資產投資中的比重也在逐步上升,最高時曾達到65%左右。可是,今年民間投資增速卻低于全部投資增速。

事實上,為確保投資平穩,去年以來國家出臺不少調控舉措,比如連續下調人民幣存貸款基準利率,實施定向降準,又比如擴大專項建設基金規模,推出重大工程包等等。但是,民間投資增速仍在回落。

國家發改委宏觀經濟研究院投資所研究員劉立峰分析,民間投資增速放緩原因復雜:一方面,國內經濟下行壓力加大,需求不足矛盾有所加劇,相當一批民企的市場訂單減少,民企擴大投資的意愿不強;另一方面,我國勞動力、土地等要素成本不斷上升,企業稅費負擔較重、資金成本較高等問題仍然存在,使民營企業的傳統比較優勢逐步減弱,“受此影響,有一些勞動密集型的民營企業開始到東南亞等地投資建廠,替代了部分國內投資。”

江蘇省江陰市萬榮紡織廠總經理王雪榮的話印證了這一說法:“前幾年,依靠產品大量出口,紡織行業發展很快。現在國際市場行情不好,產品出不去,國內又找不到銷路。與此同時,生產成本卻在走高,工人的月工資從以前的兩三千元漲到了5000多元。”在王雪榮看來,當前有一些企業掙扎在死亡線上,確實沒能力投資,另一些企業則因為看到市場需求不旺,也不敢輕舉妄動、擴大投資。

“目前看來,投資增速回升更多還是依靠政府主導的基礎設施建設投資的較快增長,這一方面說明‘補短板’取得積極進展,另一方面,由市場主導的民間投資增長乏力,也說明經濟內生動力不足問題突出。”國家統計局中國經濟景氣監測中心副主任潘建成分析。

民企投資仍有障礙

“玻璃門”“彈簧門”擋住“門路”,“融資難”“融資貴”絆住“馬腿”

采訪中,企業和專家表示,民間投資增速放緩,既受經濟走勢影響,也受民營企業的營商環境制約。

——“玻璃門”“彈簧門”,擋住了民企投資的“門路”。

“民營企業中,中小企業較多,對投資風險更加敏感、顧慮更多,出手也就更加謹慎。”中國企業聯合會企業研究中心首席研究員繆榮認為,經濟下行壓力加大時,企業都希望把有限的資金投向回報高、風險小、把握比較準的項目,而恰恰在這些領域,還存在著準入的“玻璃門”“彈簧門”。

近年來,國家先后出臺了“鼓勵民間投資36條”“鼓勵社會投資39條”等政策以鼓勵民間投資,但效果不明顯。在實際落實中,這些政策往往被設置了各種花樣的“隱形門”。在劉立峰看來,要打開這些“隱形門”,除了明確政策導向外,還需更有操作性的“鑰匙”,比如進一步完善法律保障和政策細節,營造良好的企業發展環境等。

“盡管政府一直在推動PPP(政府和社會資本合作)項目,但是進展不太理想。”繆榮告訴記者,很多地方拿出的項目盈利水平不高、投資回報周期太長,對社會資本吸引力不足,“再就是在合作中對民企合法權利保護不夠,讓企業產生了觀望情緒。”

——“融資難”“融資貴”,絆住了民企擴大投資的“馬腿”。

河南一位民營企業老板坦言,一些銀行戴著“有色眼鏡”看民企,要么不愿意放貸,要么把利息定得比基準利率高出四成、五成,如果上馬新項目,利潤剛剛夠還利息,還不如不上。“一些大企業資金成本才3%、5%,我的資金成本超過10%,投資當然慎之又慎。”

“改革開放近40年,許多民營企業進入了由大變強的階段。企業要做大做強,光靠自身財力不夠,就需要融資。”劉立峰認為,在一些地方,獲得關鍵要素的待遇不一致,直接造成民企債務成本高企,甚至導致部分民企資金鏈斷裂。

——市場競爭秩序尚不公平,束縛了民企穩步發展的“手腳”。

“為了保護棉農利益,對進口棉花實施配額管理,出發點是好的,但如何分配才更公平呢?”對王雪榮投資的紡紗廠來說,棉花是最重要的原料,在進口棉花比國產棉每噸便宜幾千元的情況下,用上進口棉花就意味著成本的大幅降低,“而進口配額往往被少數企業得到。”

“不只是配額管理,還有扶持補貼、稅收優惠、資金減免等等。現在一些地方對微觀經濟的干預還是有點多。其實,我們不需要政府補貼,只要把競爭環境搞好就行了。”在繆榮看來,營造公平的市場競爭秩序對于推動民企發展、擴大民間投資尤為重要。

打造良好營商環境

放寬準入門檻、破解融資難題、引導投資區域流動,給企業家吃“定心丸”

“真正好的企業,創新能力比較強、轉型升級著手早,現在仍然生機勃勃、不缺投資方向,好多還在加大投資力度。”繆榮相信,未來我國經濟發展有足夠的回旋余地,只要措施得當,民間投資活力就有望得到進一步激發。潘建成認為,要激活民間資本,最終的落腳點還是推進供給側結構性改革,為民間資本打造寬松公平的營商環境。

寬松公平的營商環境應當如何打造?

“暢通溝渠”——在更多領域放寬準入、吸引社會資本進入。

“PPP項目需要較長的磨合期,社會資本充分了解后才敢進入。”國家發改委副秘書長許昆林坦言,下一步要推進立法保障、完善公共事業領域價格機制,以及建立合理的回報機制等,真正吸引社會資本進入。劉立峰則建議,未來應將“公益性項目經營性物業”綜合用地模式擴展到城市道路、水利、教育、醫療、養老、文化、體育等公益性較強的項目中,為PPP創造更多有利條件。

“打破瓶頸”——破解民企融資難題。

2015年以來,為促進基礎設施發展和解決企業的融資難題,國家先后推出了5批、上萬億元的專項建設基金,以少量政府資金,撬動更多金融資本和社會資本投入。對此,劉立峰建議,可以針對不同行業特點,設定民營企業在專項建設基金中的合理比例,以增加對民企的支持力度。另外,還應大力發展政府主導或支持的擔保機構,健全各級財政對企業融資擔保的風險補償機制,在中央和省級層面設立再擔保機構或再擔保基金。

“騰挪轉移”——引導投資區域流動。

“前4個月,東中西部地區在全部投資的增速上差異不大,但民間投資增速卻顯著不同,由東到西逐步下滑,西部地區的民間投資增速只有2.9%,低于東部4.8個百分點。”劉立峰認為,當前許多投資本應從東部沿海轉移至西部地區,而非流向國外,“為此,可以通過實施特殊優惠政策、增加政府資金補助等方式,吸引東部地區的民間投資向西部梯度轉移。”

與給項目、給資金相比,民間資本更需要政府給的是投資好環境。“中央提出打造新型政商關系,各地各部門不能將其只停留在口號上,而是需要將其落到實處,讓民間投資者充分體會到機會的平等和政策的善意。”繆榮說,要營造尊重市場、尊重企業的輿論氛圍,讓真正想干事的企業家放下顧慮、專心創業。

5月下旬,國務院已經派出督查組赴18個省(區、市),首次對促進民間投資健康發展開展專項督查,找亮點、查堵點、摸痛點、破難點。相信未來一段時期,民間投資能夠回穩向好。

《 人民日報 》( 2016年06月06日 17 版) |

24967b44-5d0c-4093-ba21-41f354e69a94_watermark.png)

da10fbba-b933-44fb-811b-8c2f0a50288f_watermark.png)

36ec5e9b-d695-4e79-b40f-99ba7d329d8e_watermark.png)

ed1eef2c-7d88-4d0a-8e10-27b4b2bccb1e_batchwm.png)

4e3e1889-c31f-4131-af97-bdffa461a352_batchwm.jpg)

ddb27e7a-54f8-4a20-a30f-a033e2177eee_watermark.png)