在云南怒江州蘭坪縣啦井鎮,一眼古鹽泉曾使當地變身鹽馬古道的交通網中心,幾度沉浮至今,“桃花鹽”已成為當地村民無法割舍的情懷。5月31日,啦井鎮鎮長和剛接受記者采訪時稱,蘭坪縣地處世界自然遺產“三江并流”的腹地,是滇川藏鹽馬古道上的重要驛站,而啦井鎮(原稱“喇雞鳴”)是蘭坪縣的老縣城,也是云南省著名的鹽鄉,境內的“桃花鹽”在清同治年間就已開采,通過鹽馬古道遠銷至緬甸北部,享有極高的聲譽。圖為古法煎制桃花鹽使用的“梅花灶”。李進紅攝

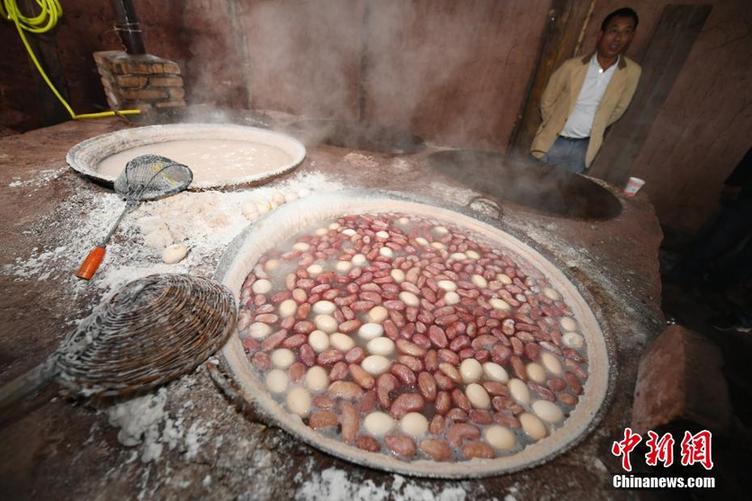

啦井村村民周麗敏告訴記者,她爺爺曾說,相傳在清道光元年(1821)年,啦井村民和壯美在放羊時發覺一個奇怪的現象,羊群總是跑到山谷底的河邊舔石頭上的一層薄冰,和壯美一嘗發現,水是咸的,遂通知村民一起找到了鹽泉,開啟了當地自煎食鹽的歷史。和剛介紹,民國19年(公元1930年)經云南鹽務總局化驗,啦井鹽含氯化鈉93.3%,水分2.4%,夾雜質4.15%,每斤鹵水可煎鹽3.7兩,居全國之首。此外,桃花鹽含有豐富的礦物元素,食用后不易得“大脖子病”(甲狀腺腫大),煎制后的鹽呈粉紅色,因此得名“桃花鹽”、“紅鹽”。圖為當地人用鹽泉冒出的鹵水煮雞蛋和土豆。李進紅 攝

據《新纂云南通志·鹽務考》記載:“云南各井鹽質……礦鹵氣味最濃者,莫如喇雞鳴井”。桃花鹽因碘含量適中、口感佳、硬度強、滲透力強等特點,受到周邊地區民眾的青睞,銷往麗江、大理、西藏、香格里拉以及緬甸北部等地區,1989年當地桃花鹽年產量超過萬噸。由于過去交通不便,桃花鹽被制成方便攜帶的桶鹽,交易流通全靠人背馬馱,形成了以啦井為中心的鹽馬古道交通網,包括滇藏古道、六庫保山古道、碧江古道等。食鹽貿易造就了啦井鎮的繁華,也促使怒江州“邊四縣”開發集市貿易。圖為剛剛出鍋的桃花鹽。李進紅 攝

和剛介紹,歷史上,桃花鹽因為各種原因曾經歷幾度沉浮,后來因海鹽的興起以及政策性因素的限制,啦井村內的鹽作坊于2004年被關閉,啦井鎮的食鹽貿易也沒落了。但是,桃花鹽早已成為當地村民心中不可割舍的情懷。啦井鎮啦井村村民趙瑞龍便是其中之一,他于2015年自發籌資成立蘭坪啦雞鳴鹽文化傳媒有限公司,建立制作桃花鹽的手工坊,手工生產桃花鹽工藝品、非食用保健鹽等,在傳播鹽馬古道歷史的同時發展文化體驗旅游,帶動當地經濟發展。“我今年已經67歲了,只要‘手工坊’這里需要人手,我就會義務來幫忙。”啦井村村民李德榮稱,“我是吃桃花鹽長大的,它又香又甜,吃了不容易生病。”他希望有更多人認識桃花鹽、了解鹽馬古道的歷史故事,傳承民族文化。圖為當地村民趙瑞龍開發制作的桃花鹽工藝品。李進紅 攝 |